ブログ・お知らせ

【博物館探訪】赤穂市立海洋科学館・塩の国 ①塩づくりの歴史

- 03_自由研究,05_見学・おでかけ,理科,社会

SDGsアドバイザーが講師をつとめる、兵庫県の理科実験教室、キッズアース播磨町校です。

次は、いよいよ「塩づくり体験」をしていきましょう!

兵庫県の西端に位置する赤穂市は、赤穂義士と共に「塩」でも有名な街です。

「赤穂市立海洋科学館・塩の国」では、かつて行われていた塩づくりの方法を知ることが出来るだけでなく、「塩づくり」の体験も出来ます。

今回はこの博物館の見学と塩づくり体験をしてきました。

①塩づくりの歴史

【塩づくりの歴史】

日本は海に囲まれているので、沿岸地域に住んでいる人にとっては、塩分に困ることは少なかったでしょう。

しかし、純粋な塩を手に入れようと思うと、やり方を工夫しなければなりませんでした。

<藻塩焼き>

縄文時代から弥生時代にかけて行われていたのは、「藻塩焼き」という方法です。

もとは、海水をたっぷり含んだ、海藻を焼いて、その灰を使っていたという説もあります。

現代にも続く神事として、宮城県塩釜市にある「御釜神社」では「 特殊神事藻塩焼神事」が行われており、

こちらの手順では、海藻を天日で干し、それに海水をかけて「鹹水(かんすい)」を作り、それを煮詰めて塩の結晶を取り出しています。

兵庫県内では、淡路島に「製塩土器」とよばれる、「鹹水(かんすい)」を煮詰めるための土器が多数発見されています。

淡路市にある貴船神社遺跡(緑の道しるべ大川公園)には、製塩作業をする古代人のモニュメントが置かれています。

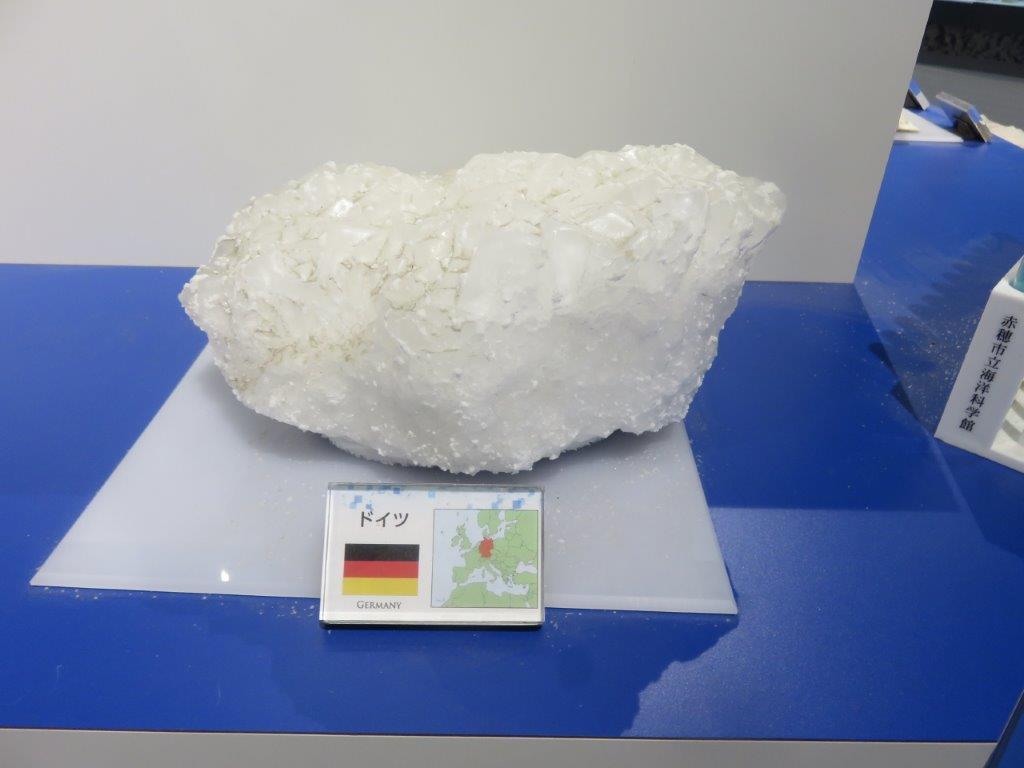

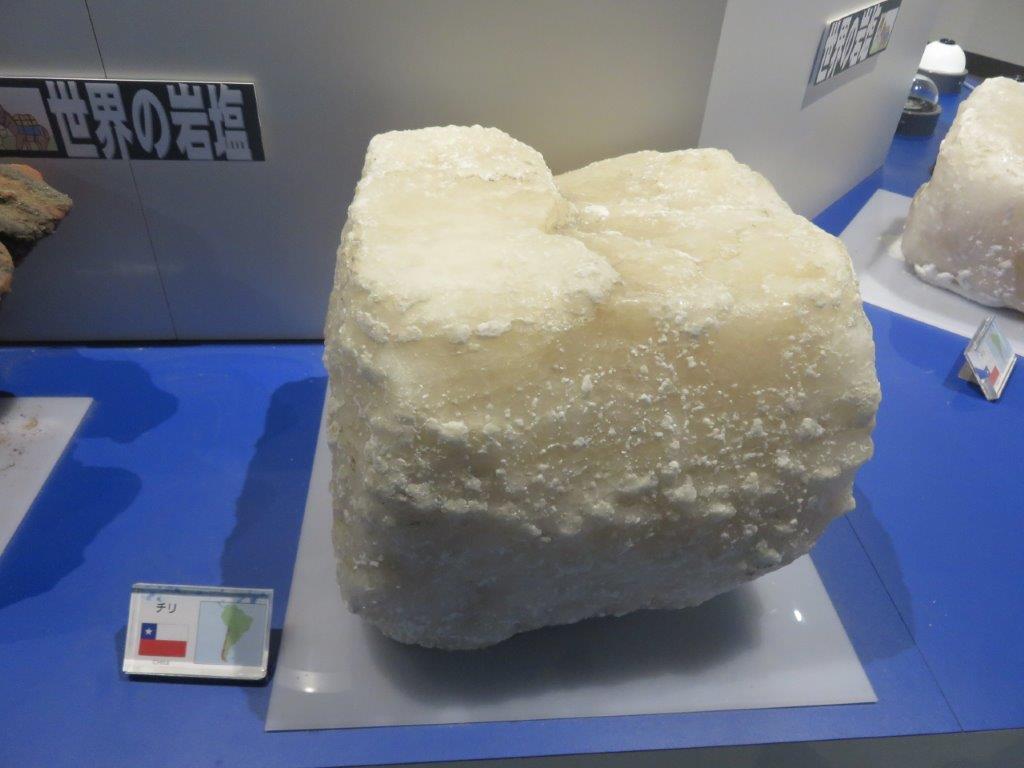

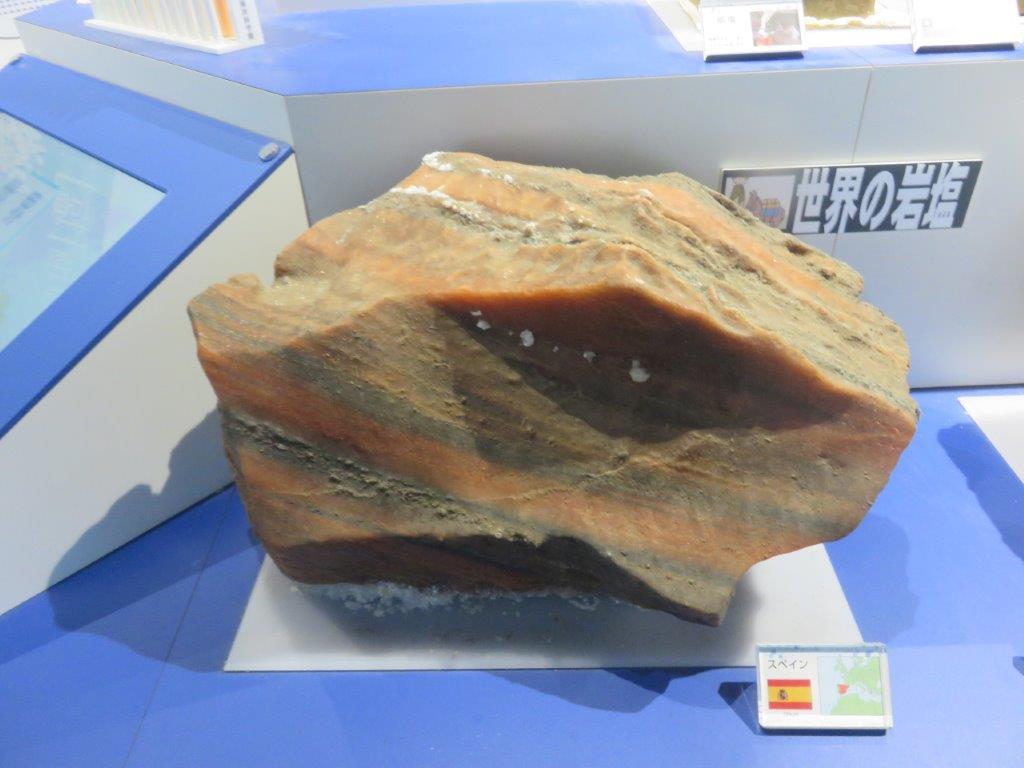

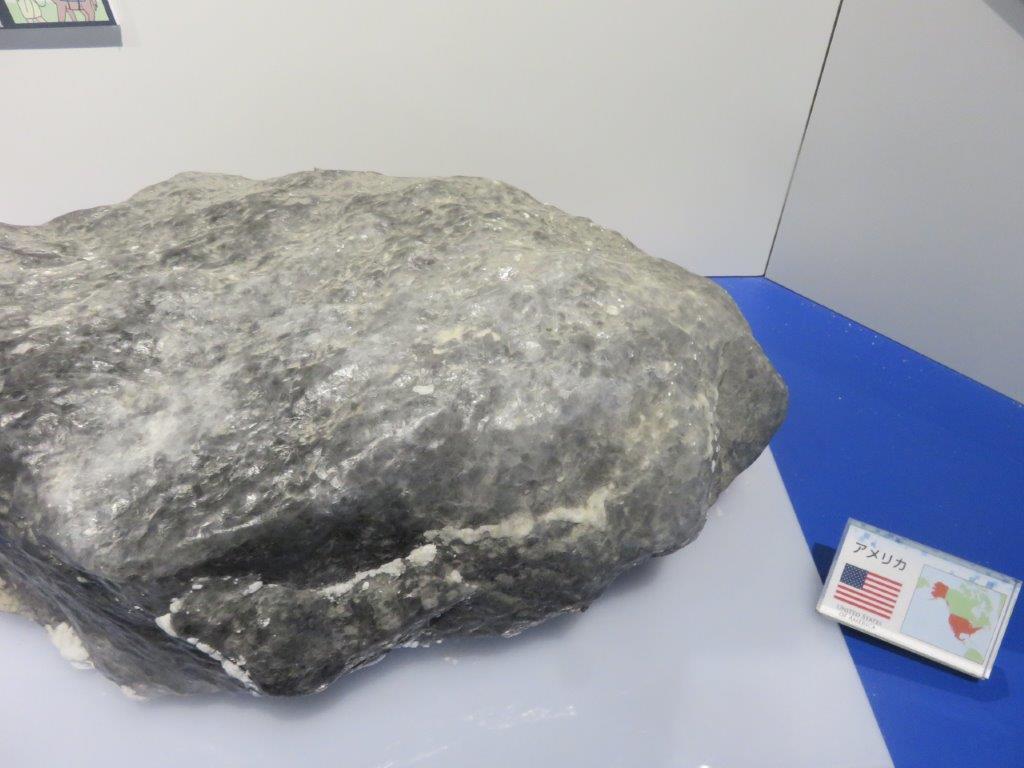

<岩塩>

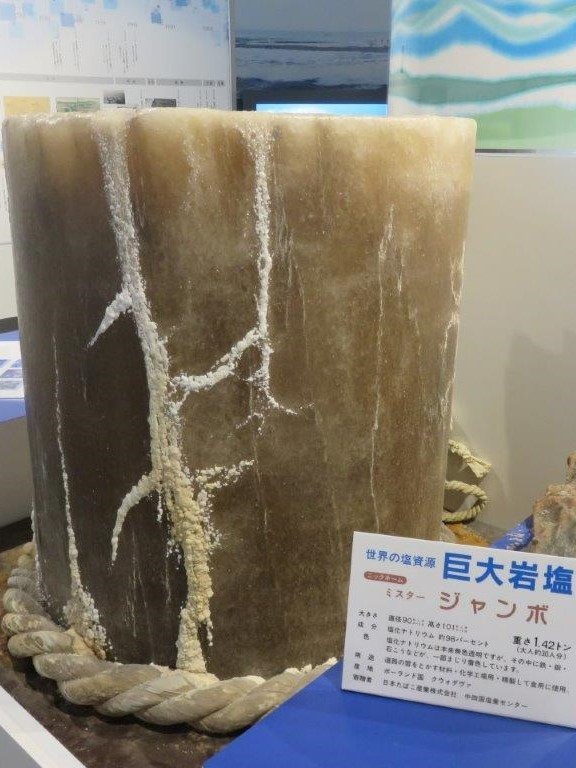

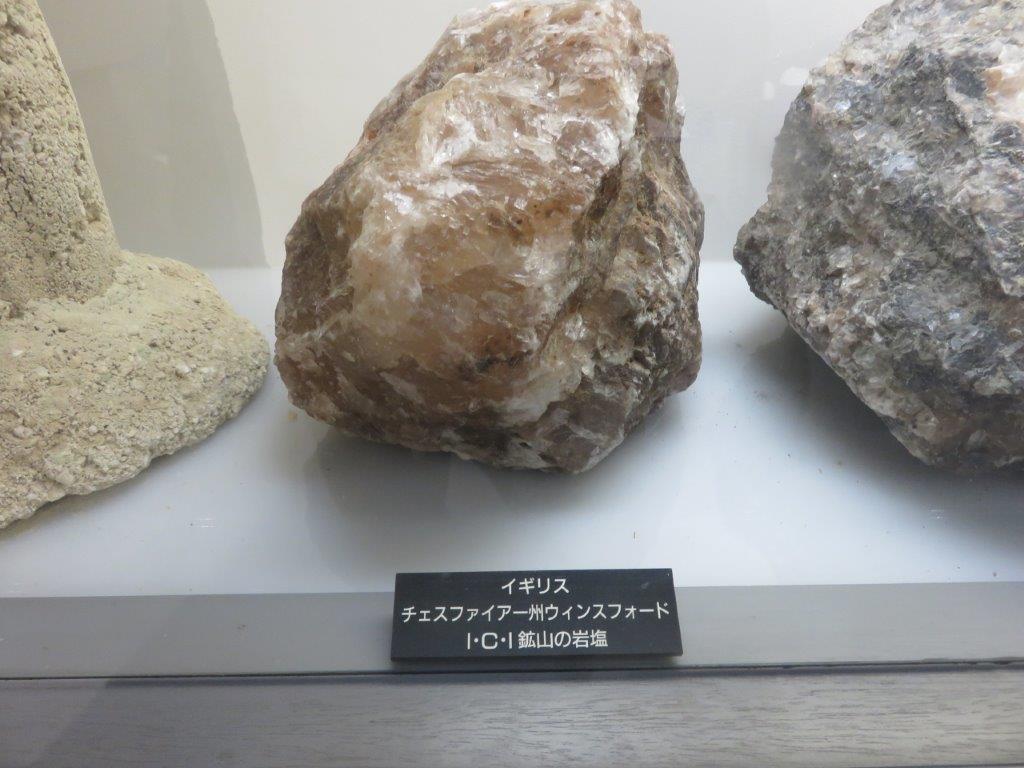

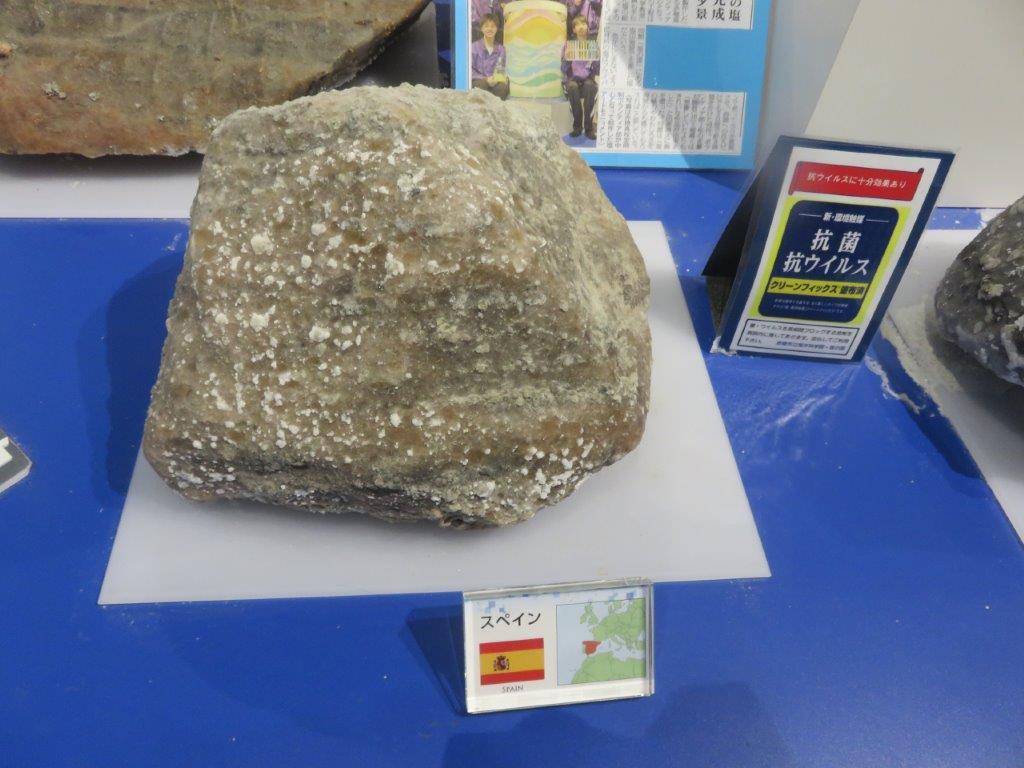

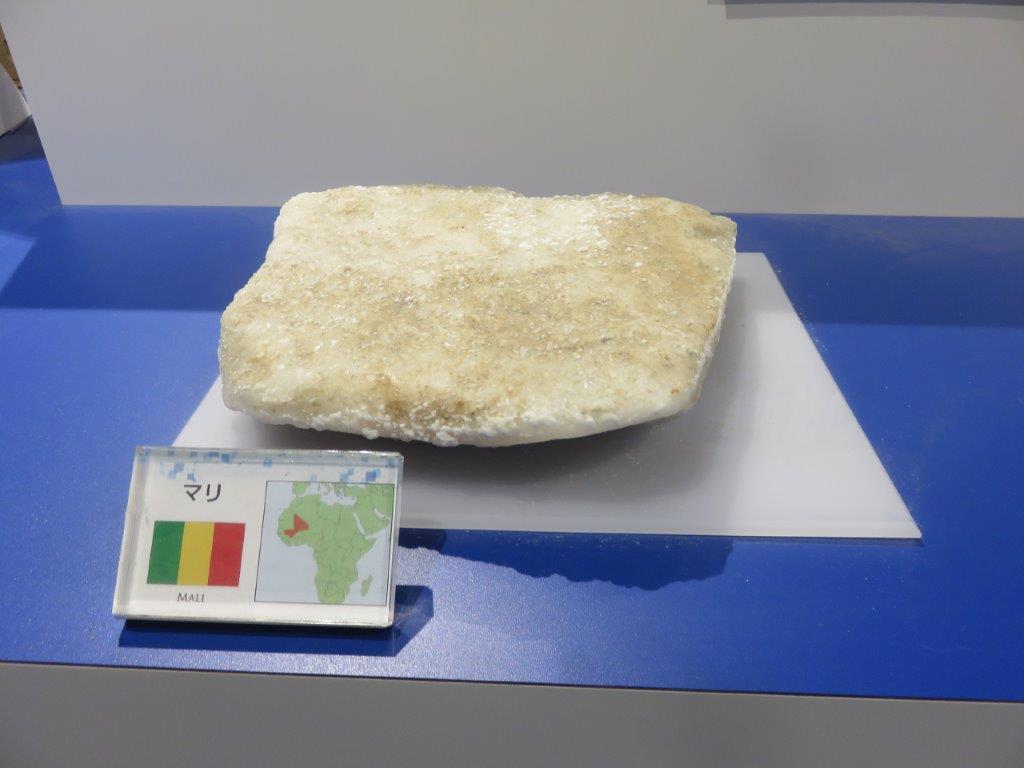

かつて海だった内陸部では、海水が濃縮されて結晶化し、「岩塩」となるところがあります。

貴重な鉱物資源であり、塩分として使用されてきました。

「赤穂市立海洋科学館・塩の国」では、世界各地の岩塩を展示していますが、色合いや雰囲気がそれぞれ個性的で、見応えがありました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ただ、岩塩は、日本では採掘されていません。

日本は雨が多く、岩塩が出来にくい気候だからだと言えるでしょう。

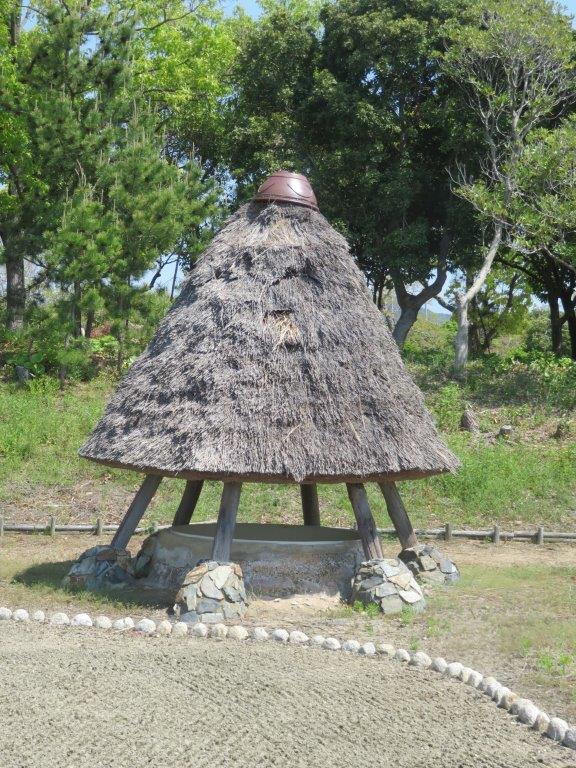

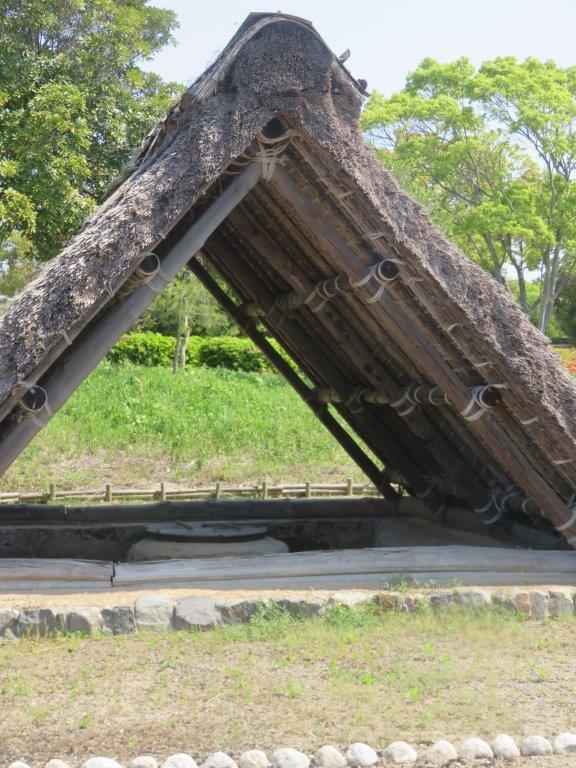

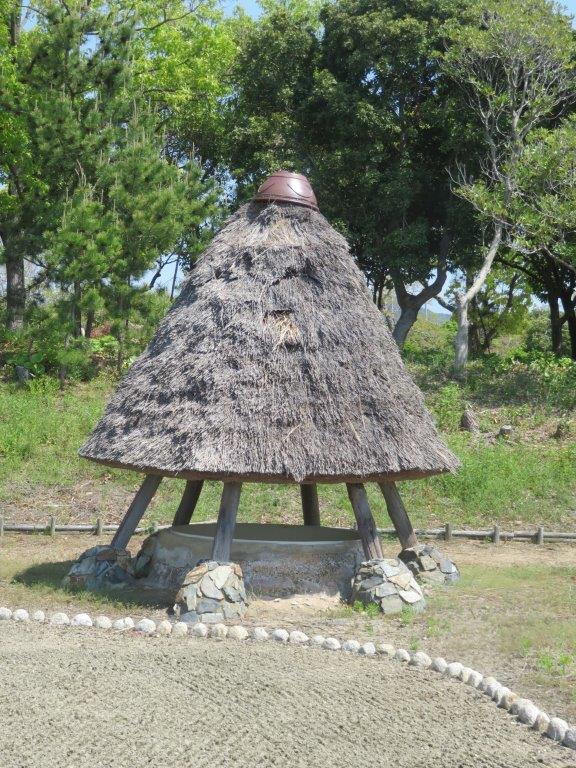

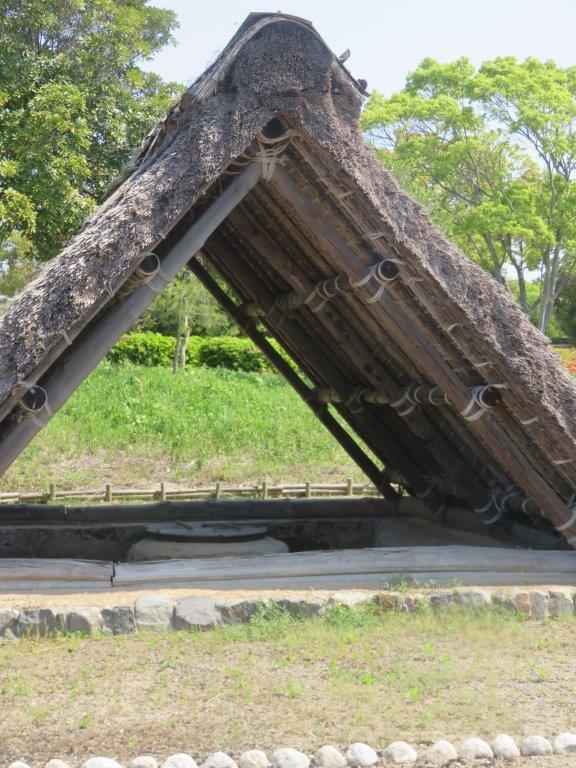

<揚浜式塩田(あげはましきえんでん)>

海水をくみ上げてきて、砂浜の上に撒き、天日で乾かします。

この砂を集めて、海水で塩の結晶を溶かし出し、濃い塩水である「鹹水(かんすい)」を作ります。

この「鹹水(かんすい)」をさらに煮詰めて、塩の結晶を取り出すのです。

「赤穂市立海洋科学館・塩の国」では、この「かん水小屋」「釜小屋」を再現しています。

<入浜式塩田(いりはましきえんでん)>

海には潮の満ち引きがあります。

この干満の差を利用して、海水をくみ上げる手間を少なくしたのが、入浜式塩田です。

堤防や溝を作ることで、さらに効率よく塩を作れるようになりました。

江戸時代の初期から400年近く使われた方法です。

そう。江戸時代の初期と言えば、「赤穂義士」!

兵庫県民的には、「赤穂浪士」とはあまり言わないのです(笑)

この舞台となった時代は、入浜式塩田による塩の大量生産が行われはじめた時代でもあったのです。

また、赤穂事件のお話に出てくる吉良上野介の里でも塩づくりが行われていました。

こちらにも「西尾市塩田体験館 吉良饗庭塩の里」という施設があります。

浅野内匠頭が吉良上野介を切りつけた刃傷の原因がはっきりしないため、

「吉良が製塩法を教えてくれない浅野をいじめていた」とする説もあったようですが、

この「忠臣蔵塩田原因説」は、西尾市塩田体験館 吉良饗庭塩の里のサイトでも明確に否定されています。

さて、この海洋科学館に再現された塩田だけでも、かなりの広さがあります。

昔は、大勢の人が、このような浜で作業を繰り返していたのだな、と思うと感慨深いものがありますね。

作り方を考えると、雨や台風の時にどうしていたのかが気になります。

このようにして作った濃い塩水である鹹水(かんすい)を、大釜で煮詰めて、塩として完成させるのです。

ずっと釜が焚かれているわけで、とても暑い作業だったことだと思います。

いや、そもそも屋外の作業も、基本的には炎天下で行われるので、どちらにせよ、かもしれませんが。

この方法がさらに進歩するのは、大規模なポンプの登場を経て、ということになります。

<流下式 枝条架 塩田(りゅうかしき しじょうか えんでん)>

昭和20年代の終わりごろ、と言いますから、1950年頃に出来たのが、「流下式 枝条架 塩田」です。

ポンプで海から汲み上げられた海水は「流下盤」というゆるい傾斜の地盤を流れ、少しずつ塩分が濃くなっていきます。

この濃くなった海水を、竹ぼうきを重ねたような「枝条架」に上から落とすと、落ちていく間に水分がさらに蒸発します。

こうして、濃い塩水である「鹹水(かんすい)」を作るのです。

これにより、生産力は3倍に、労働力は10分の1になったと言います。

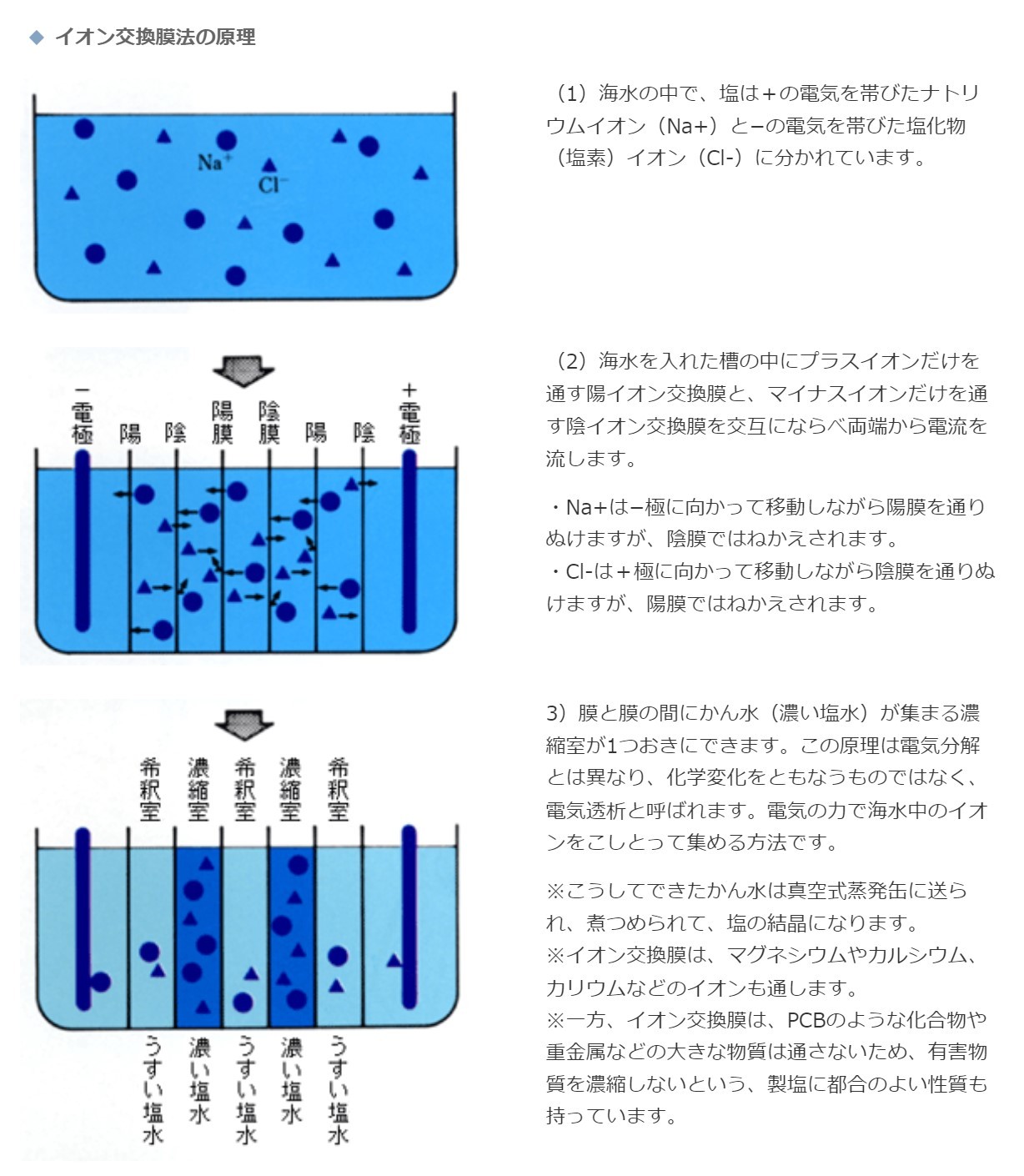

<イオン交換膜法(こうかんまくほう)>

日本での塩づくりが難しかったのは、日本が雨に恵まれた国だったからです。

降雨量の少ないメキシコやオーストラリアでは、天日干しによる塩の大量生産が行われています。

(参考:伯方の塩:メキシコ旅行記~「塩」を訪ねて三千里~)

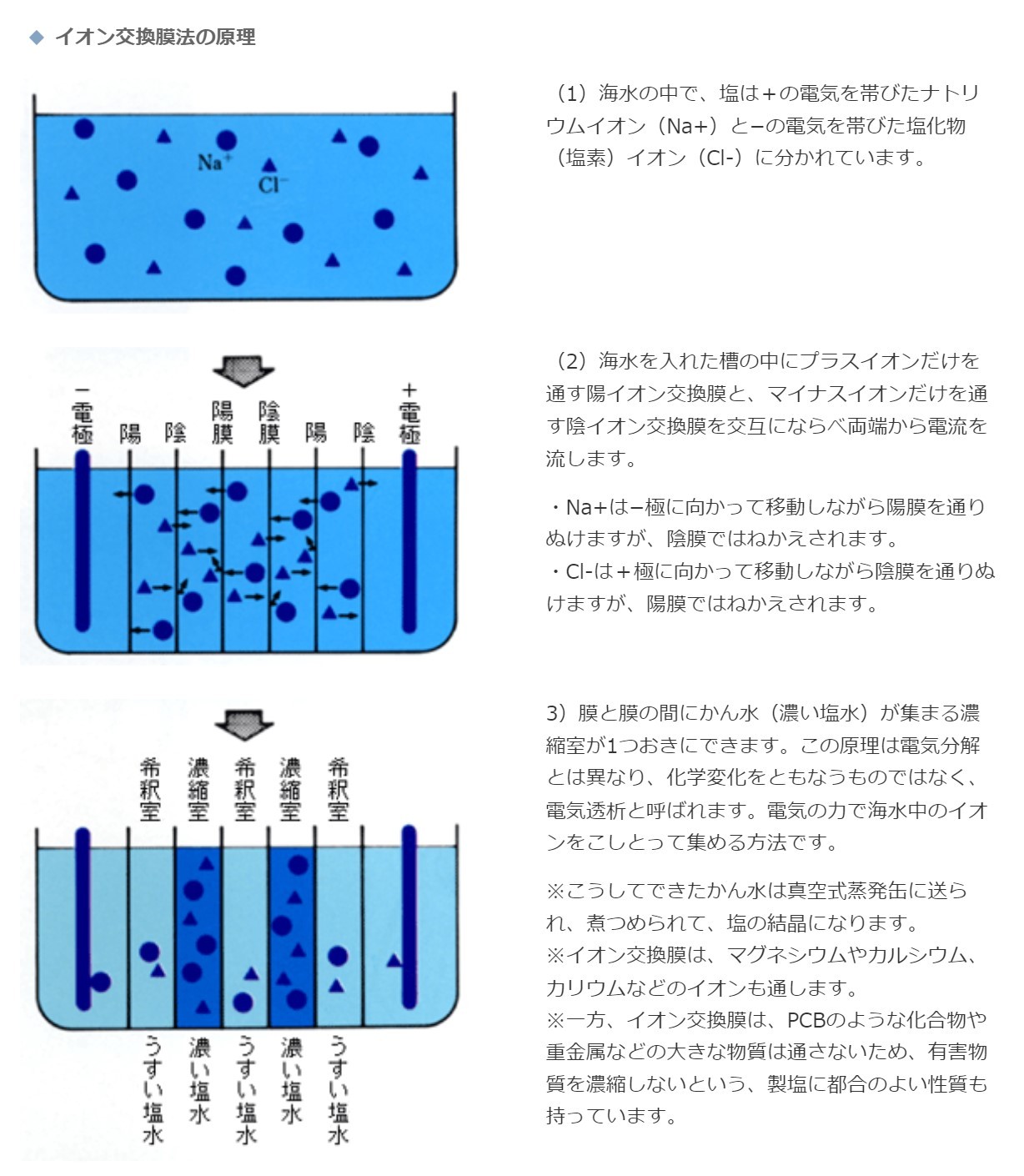

天候に左右されない、安価な塩づくりを実現したのが、「イオン交換膜法」です。

(下記解説は「たばこと塩の博物館 」:「日本の塩:採かんの発達/イオン交換膜法(昭和46年〜)」より)

この方法だと、純粋な塩化ナトリウムを得ることが出来るため、工業用のニーズも満たすことができます。

もちろん天候にも左右されませんし、広い場所も必要ありません。

そして、1971年に「塩業近代化臨時措置法」が施行され、日本から塩田はなくなりました。

「赤穂市立海洋科学館・塩の国」さんで撮った写真&頂いた資料をもとに、塩の歴史をざっと見てきました。

- おうちで学ぼう,おもしろ科学教室,塩,塩味,西播磨,日本の歴史,兵庫,兵庫県,歴史

オススメ記事

-

- お知らせ

-

- お知らせ

-

- お知らせ