ブログ・お知らせ

【ラッコ】国内からラッコが消える日

- 03_自由研究,05_見学・おでかけ,理科

SDGsアドバイザーが講師をつとめる、兵庫県の理科実験教室、キッズアース播磨町校です。

1月に入って「ラッコ」についての悲しいニュースが入ってきました。

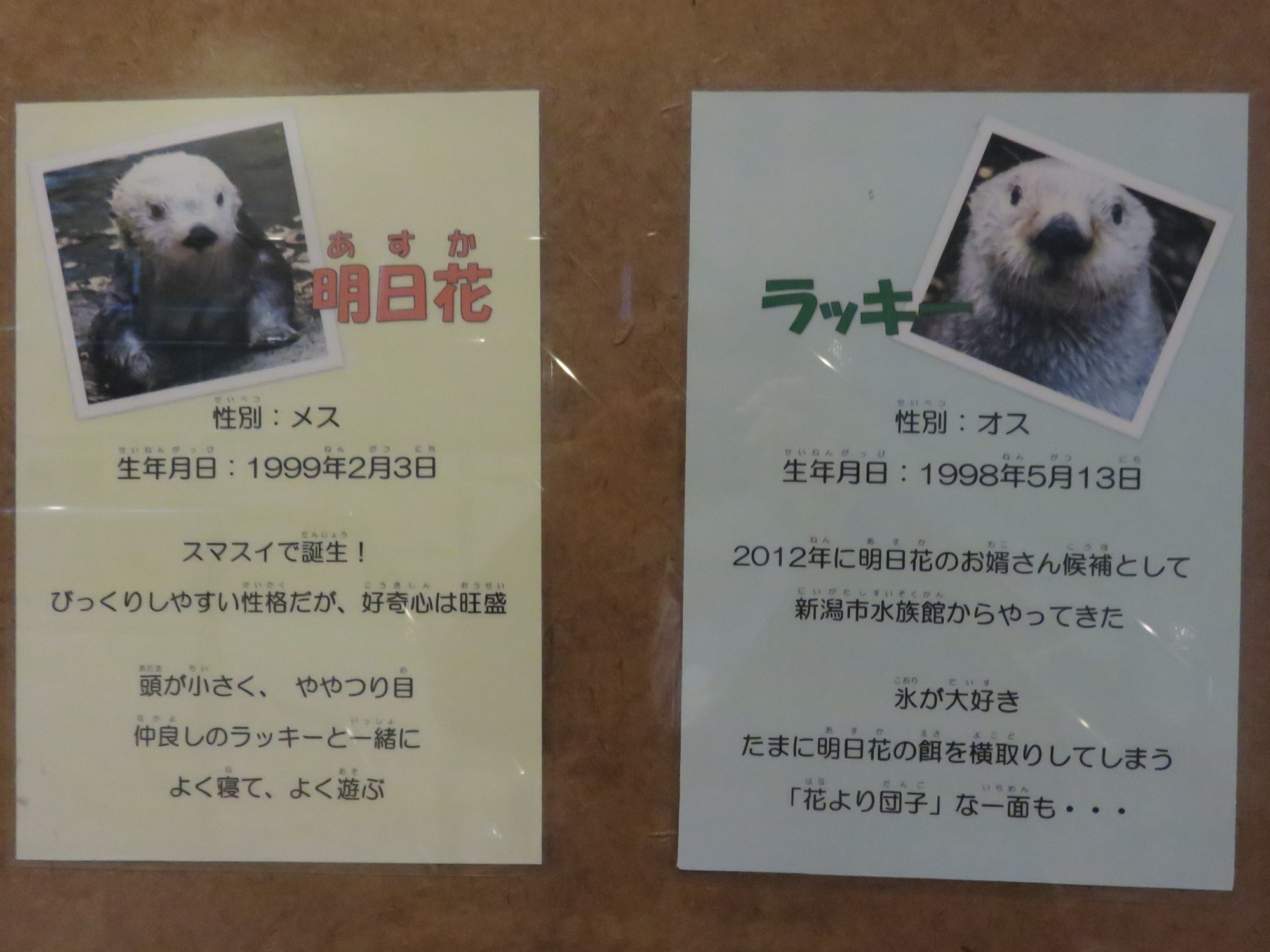

【国内園最後のラッコたち】

このニュースの中で、国内飼育のラッコが、鳥羽水族館 にいる2頭だけになった、ということを知った人も多いでしょう。

数年前、ラッコについてblogを書いたのも、「関東最後のラッコ」についてのニュースがあった時でした(2019/01/13)。

2019年のこの記事の中で「日本国内で100頭以上飼育されていたラッコも、6園館で8頭(オス3頭、メス5頭)」と書いています。

この時に紹介していた6園館のラッコはそれぞれ

三重:鳥羽水族館 (当時はメイのみ)

福岡:マリンワールド海の中道(2021年2月マナ(メス)死亡/2025年1月リロ(オス)死亡)

/2021年ラッキー(オス)・2022年明日花(メス)死亡)

和歌山:南紀白浜アドベンチャーワールド(2021年鳥羽水族館へ、キラが移動)

石川:のとじま水族館 (2020年9月ラスカ(メス)死亡)

新潟:マリンピア日本海(2020年3月クータン(オス)死亡)

という運命をたどりました。

スマスイでも鳥羽水族館でもラッコの写真は撮っていたのですが、動きが早すぎて、きれいな写真はありませんでした…。

【ラッコの涙】

ラッコは国内でも度々カップリングがなされていて、何頭かは国内生まれです。

(ラスカとクータンは親子だったりしますし、明日花もスマスイ生まれでした。)

カップリングのために、ラッコが移動することもしばしばありました。

しかし、鳥羽水族館の二匹は、共にメスなので、国内で飼育されているラッコに会えるのは、この二匹が最後、ということになります。

1982年に日本に輸入されて以来、ラッコ人気は上昇し、1994年には国内28施設で122頭が飼育されていたそうです。

しかし、ラッコは、ワシントン条約の対象となり、国際的な取引が規制され、

主な生息地であるアメリカが、ラッコ保護のために輸出を禁止し、1998年には日本への輸入は途絶えました。

そのため、残された国内のラッコ同士でカップリングをし、各園で工夫しながら飼育環境が整えられてきました。

しかし、自然状態とは全く違う生育環境、個体数の減少による近親交配への危惧、ラッコ自身の繊細な性格から、個体数は減少していきました。

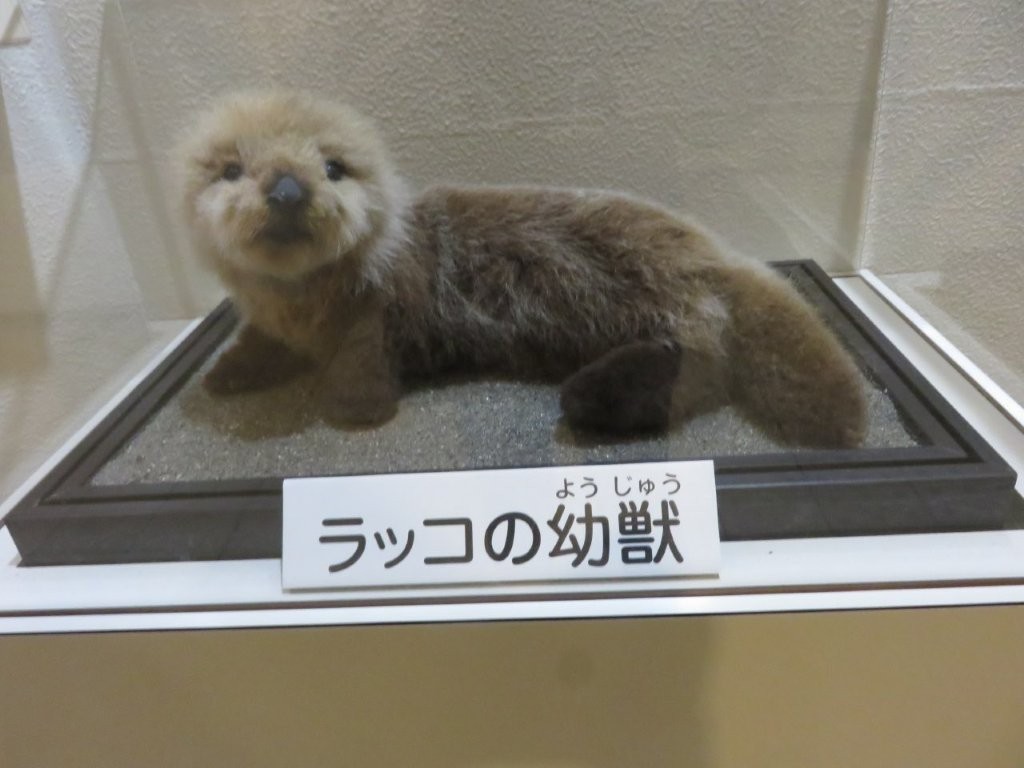

※スマスイの展示施設での展示

そもそも、ラッコの個体数が減少し、絶滅危惧種に指定されるに至ったのは、人間による乱獲が原因でした。

ラッコは、身体の構造上、密度の高い毛で防水と保温を行っています。

しかし、この毛が、上質の毛皮として目を付けられ、乱獲されるに至ったのです。

また、ラッコは、極寒の海で体温を保つため、かなりの量を食べる必要があります。

人間との水産資源の奪い合い、地球環境の変化に伴うエサの減少、ちょっとしたきっかけが、減少圧力を高めた部分もあるかもしれません。

ラッコについて調べると、1989年に起こったアラスカでのタンカー座礁の事故による重油流出という事件が出てきます。

この影響で、個体数が大幅に減った、というのもあるようです。

エクソンバルディーズ号原油流出事故 - Wikipedia

人間の様々な経済活動が、生物の生息域を減少させ、絶滅へと追いやっていく…

ラッコの生息域の減少は、他の動物でも見られる、環境負荷の縮図を見ているようです。

【明るい兆し】

一方で、ラッコに関する明るいニュースもあります。

北海道にいたラッコは20世紀初頭に乱獲のため姿を消してしまっていました。

しかし、2014年頃から野生のラッコが見られるようになってきたそうです。

野生のラッコが個体数を増やす傾向は世界的にあり、まだまだ難しい問題はあるものの、各地で少しずつ個体数も回復しているようです。

とは言え、今後の気候変動による環境の変化などを考えると、まだまだ予断は許さない、というところでしょうか。

気候変動と人間活動により、クジラの個体数が減り、回遊ルートも変わっていった結果、それまで大きな獲物を狙っていたシャチが、ラッコを含めた小動物まで襲うようになったのではないか、という説もあるそうで、まだまだラッコが安心して暮らす時代というのは難しそうです。

ラッコは可愛らしいため、人間による保護もある程度の成功を見ましたが、世界を見渡せば、たくさんの絶滅した動物がいます。

これを機に「生物多様性」について考えてみるのも良いかと思います。

|

|

|

|

|

|

- ラッコ,須磨水族園,水族館,鳥羽水族館,生物多様性

オススメ記事

-

- お知らせ

-

- お知らせ

-

- お知らせ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f12f9d.886fdd9f.03b64288.28fe6115/?me_id=1213310&item_id=21528441&pc=https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9096/2100014399096_1_2.jpg?_ex=240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f12f9d.886fdd9f.03b64288.28fe6115/?me_id=1213310&item_id=21196339&pc=https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4629/9784331804629_1_2.jpg?_ex=240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f12f9d.886fdd9f.03b64288.28fe6115/?me_id=1213310&item_id=20543407&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2758%2F9784098612758_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)